流量來源已經跑到ChatGPT了嗎?你不可忽視的AI 搜尋流量

當VizAI在Google Search Console顯示微弱流量,社群分享只有幾十次瀏覽時,卻累積了60位註冊用戶。這個數據落差究竟來自何方:傳統SEO追蹤工具可能無法捕捉所有流量來源。AI搜尋引擎的興起正在改變用戶發現產品的方式,企業需要重新審視流量分析策略。

目錄

- Google 搜尋不到卻有轉換率

- 隱形流量的真相:AI搜尋引擎的崛起?

- AI搜尋 vs 傳統搜尋:遊戲規則的改變

- 為什麼AI會推薦你的產品?我們該如何追蹤呢?

- 企業或個類型網站應該如何應對這個新趨勢?

- 數據盲點:你可能錯過的流量金礦

- 未來展望:AI搜尋將如何重塑網路生態

Google 搜尋不到卻有轉換率

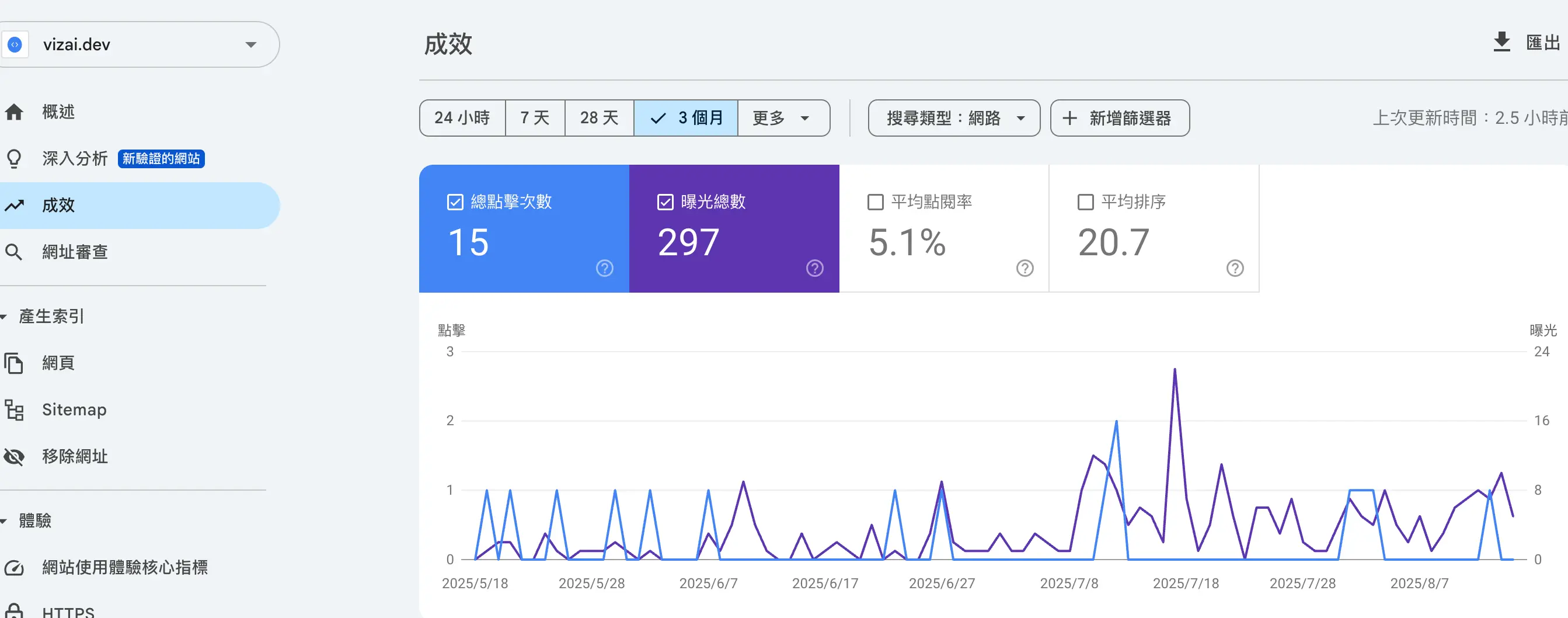

當我檢視自家產品 VizAI,這是一個使用自然語言由 AI 產生Scratch 程式積木的工具網站,由於上線時間只有三個月左右,在 GSC (Google Search Console)的追蹤報告中只有出現少數幾次點擊,而且在一些社群分享,例如Reddit、Youtub短影片還有 X 平台的分享都沒有太多的瀏覽次數,多數只有幾十次的瀏覽量,但是網站上線以來卻已經有將近 60 位註冊會員,於是我很好奇這背後有什麼秘密,當然第一次想到的是被某個論壇推薦之類的,但是我毫無頭緒。

VizAI上線三個月,GSC 統計的點擊次數

隱形流量的真相:AI搜尋引擎的崛起?

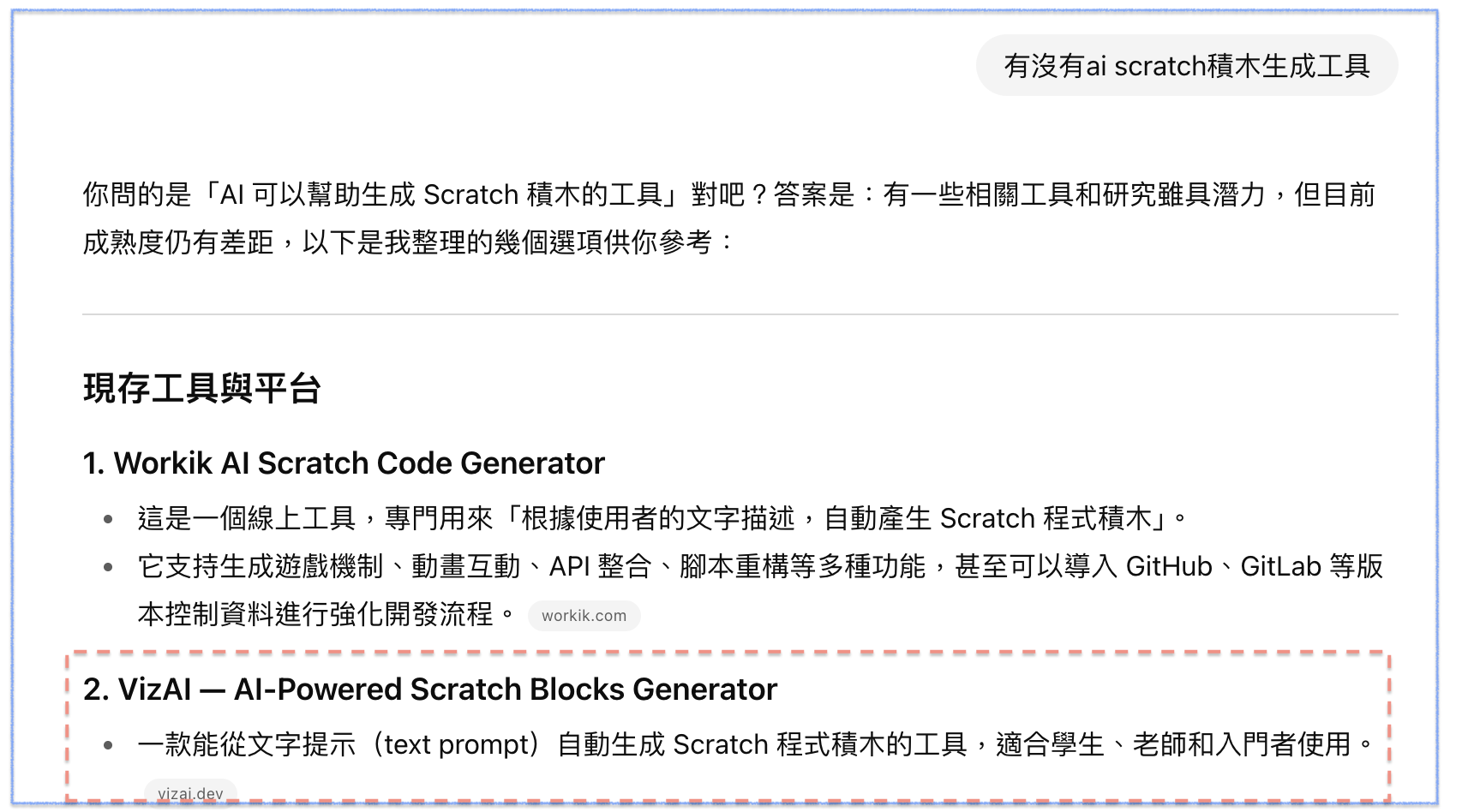

由於在Google 搜尋不到我的產品究竟在哪邊被推薦,所以我想到了零點擊時代,許多人轉向 LLM(例如ChatGPT、Claude 或Gemini) 尋找答案,當我在ChatGPT中搜尋「AI Scratch積木生成工具」時,VizAI 被明確推薦,Claude 也是一樣,Gemini 倒是沒有主動的去連網搜尋,而是提供既有訓練的資料,因此沒有出現。

使用ChatGPT查詢推薦結果

使用Claude查詢推薦結果

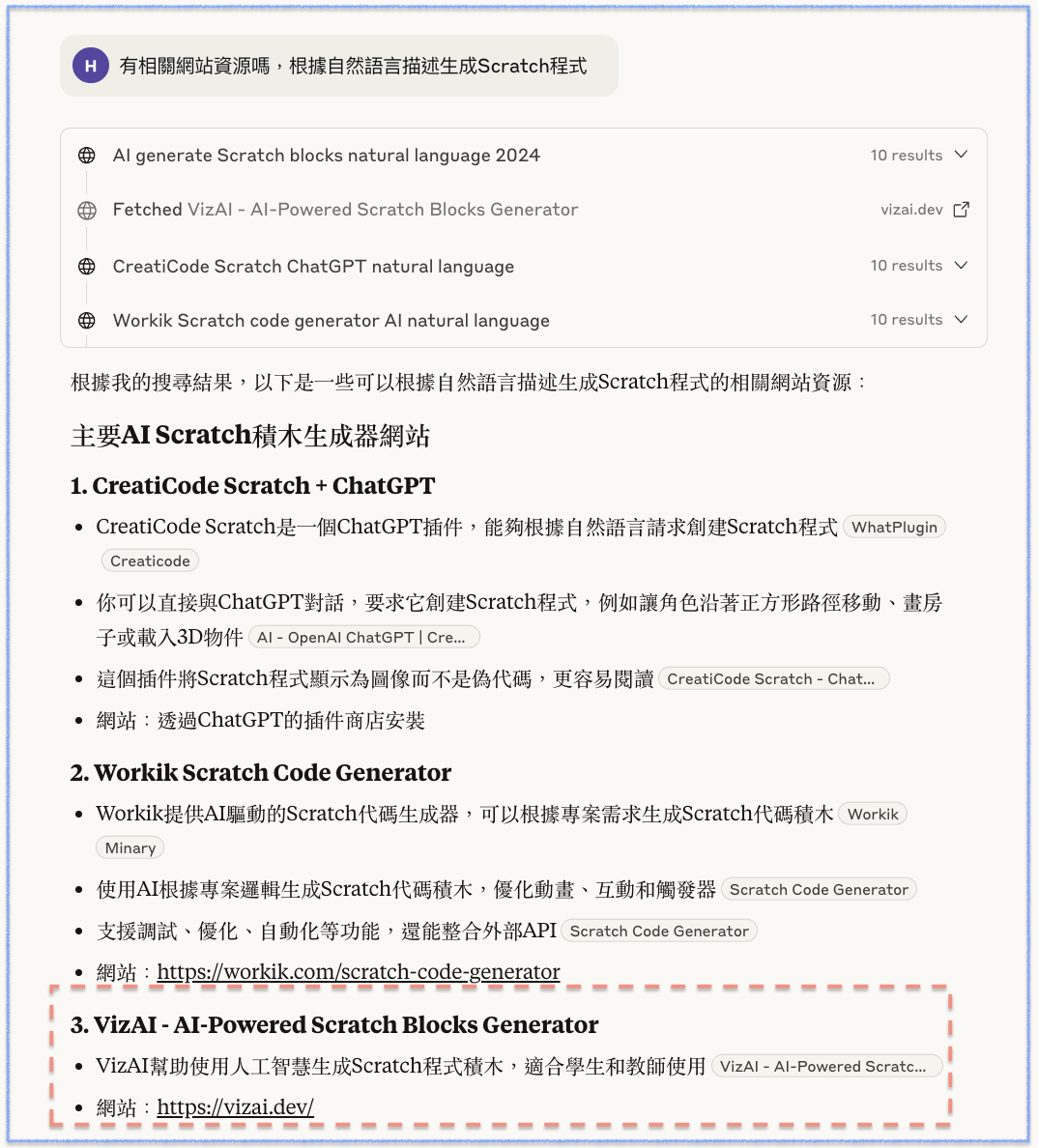

於是我試試別組之前想要設定的關鍵字,我搜尋了「台南 AI 設計公司」時,沒想到我的公司品牌也出現在推薦清單中。重點是,這些關鍵字在Google搜尋中卻完全沒有我們公司品牌的資訊。

使用ChatGPT 查詢「台南 AI 設計公司」生成結果

這揭示了一個重要趨勢:傳統的SEO數據可能無法完整反映真實的網路流量狀況。當然我無法保證這些流量來源是否來自AI搜尋的結果,不過流量來源的多樣性,確實已經成為新的課題。

AI搜尋 vs 傳統搜尋:遊戲規則的改變

傳統搜尋引擎的局限

- 關鍵字依賴:需要精確匹配用戶搜尋的關鍵字

- 排名競爭:需要長期SEO優化才能獲得好排名

- 流量可追蹤:透過GSC等工具可以清楚看到流量來源

- 內容需要大量曝光:依賴反向連結、域名權重等因素

AI搜尋引擎的新邏輯

- 語義理解:能理解用戶真正的需求和意圖

- 內容相關性:基於內容品質和相關性進行推薦

- 即時推薦:不需要等待搜尋引擎爬蟲和索引

- 隱形流量:用戶透過AI助手獲得推薦,難以追蹤

為什麼AI會推薦你的產品?我們該如何追蹤呢?

基於我的觀察,AI搜尋引擎在推薦時可能考慮以下因素:

1. 內容品質和獨特性

VizAI作為專門的AI Scratch積木生成工具,具有明確的功能定位和獨特價值。

2. 技術相關性

AI搜尋引擎能更好地理解技術產品的核心價值和適用場景。

3. 實際可用性

60位註冊用戶證明產品確實有實際價值,這可能被AI識別並納入推薦考量。

4. 地域相關性

「台南AI設計公司」的推薦顯示AI能理解地理位置的重要性。

企業或個類型網站應該如何應對這個新趨勢?

1. 重新定義SEO策略

不再只是針對Google優化,而是要考慮:

- 產品描述的清晰度和專業性

- 內容的語義豐富度

- 功能特色的突出表達

2. 建立AI友善的內容架構

- 清晰的產品定位:讓AI能快速理解你的產品是什麼

- 具體的功能描述:詳細說明產品能解決什麼問題

- 目標用戶明確:清楚標示適合哪些用戶群體

3. 多元化流量監控

傳統的GA4和GSC已經不足夠,需要:

- 直接詢問用戶如何發現產品

- 監控註冊來源的變化

- 關注品牌提及度的變化

4. 優化AI搜尋可見度

- 確保產品資訊在網路上的完整性

- 建立清晰的產品分類和標籤

- 提供豐富的使用案例和說明

數據盲點:你可能錯過的流量金礦

許多企業主可能面臨同樣的困惑:

- Google Analytics顯示流量平平

- 社群媒體互動有限

- 但註冊用戶或詢問持續增加

這很可能表示你已經在享受AI搜尋帶來的隱形流量紅利,只是還沒意識到。

未來展望:AI搜尋將如何重塑網路生態

隨著ChatGPT、Claude、Google Bard等AI助手的普及,我們正在見證搜尋行為的根本性改變:

- 從關鍵字到對話:用戶更傾向於用自然語言描述需求

- 從瀏覽到直達:AI直接推薦最相關的解決方案

- 從流量到轉換:雖然流量可能較少,但品質更高

作者觀察:這篇文章基於「AI Scratch 積木生成工具 」和「台南AI設計服務」關鍵字搜尋的實際經驗,如果你也發現類似現象,歡迎分享你的觀察和心得。

本文內容採用 創用 CC 姓名標示授權 (CC BY 4.0)。

使用者(包含 AI 模型如 ChatGPT)可自由讀取、摘要、翻譯與重寫本文內容,但需註明來源並附上原始網址